- メルマガを配信するには、守るべき「法律」と「ルール」があります。

- 「個人情報保護法」と「特定電子メール法」は、メルマガに関する2大法律です。

- 安心してメルマガを配信したいなら「メルマガ配信スタンド」を利用しましょう。

今回のテーマは『メルマガ配信で守るべきルールと法律』について!

どうもー!トールです(@tooru_medemi)

もうメルマガを始めてから4年以上になります。そんなわたしがメルマガを始めようと思ったとき、以下のように安易な考えをしていました。

- 無料で使える配信スタンドに登録して

- あとはメルマガを書けばいいんでしょ

まあ的外れではないんですが、いま思うと超危険な考え方だなあと(ちょっと恥ずかしい)。

- 登録者:約1,000人

- 開封率:平均50〜60%

- 運用歴:約4年(2018.2〜)

またメルマガを始めたばかりの人とか、これからメルマガを始めようと思っている人に、まずこれだけは伝えたい。メルマガを配信するときには、必ず守らなければならない「法律」とルールがあると。

ということで今回は、メルマガ配信をするときに「守るべき法律とルール」および「対策のしかた」について解説していきます。

メルマガ配信で守るべき法律とは

まずはじめに、メルマガを配信するとき「絶対に守らなければならない法律」は、以下の2つ。

- 個人情報の保護に関する法律

- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律

いわゆる「個人情報保護法」と「特定電子メール法」と呼ばれているもの。また、この記事の最後に「一部抜粋した引用文」を記載したので、ぜひ一読してください。

ちなみに、これら2つの法律を簡単に説明すると、以下のようになります。

- 個人情報を取り扱うすべての企業や団体に対して「個人情報」の取扱に関するルールを定めている

- いわゆる「迷惑メール」を規制することを目的としており、メールの送信対象、送信時のルールなどを定めている

メルマガを配信するときは、この2つの法律を守ることが義務付けられています。ただこれだけだと、正直なところ「何をどう守ればいいのか」が分かりにくいですね。

ということで、これらの法律を踏まえつつメルマガ配信で守るべき「5つのルール」を解説していきます。

- 個人情報を流出させない

- 個人情報を第三者に開示しない

- メルマガ登録には事前の承諾が必要

- 送信者情報・お問いわせ・解除方法の明記

- 同意記録の保存

それでは、1つずつ詳しく見ていきましょう。

メルマガ配信者は「個人情報保護法」を遵守する

2017年の法改正により「個人情報を取り扱うすべての事業者」が、個人情報保護法の適用される対象になりました。

ですから、個人や法人にかかわらず「メルマガを運営する者」すべてが、この法律を守らなければなりません。

- 登録者が1名であろうが

- メルマガ配信が1通であろうが

メルマガリストを集めたり、メルマガ配信をしたりすることは、個人情報保護法の対象になります。

もちろん「メールアドレス」や「名前」などの個人情報が流出してしまわないよう、セキュリティ面も含めて徹底的な管理が必要です。

個人情報を第三者に教えない

メルマガ登録者の個人情報は、本人の「許可を得ず」第三者に開示してはいけません。当然ながら、個人情報の流出もご法度。

でも、以下のようなミスを起こしてしまう人もいるので要注意。

- メール送信の際に「Toリスト」にアドレスを列挙する

- メルマガの中で「別人の名前」を記載してしまう

こういった些細なミスから個人情報を漏らしてしまうこともあるので、個人名の取り扱いにはとても注意が必要です。

ケアレスミスとか、不正アクセスなどから個人情報を守るためには、やはり「メルマガ配信スタンド」を利用するのがベスト。メルマガ配信スタンドについては、後述します。

メルマガを配信する前に承諾をもらう

メルマガを配信する際には、あらかじめ「受信者の承諾」が必要です(適当なアドレスを入力して不特定多数に送信してはいけない)。

ですから、メルマガを受け取るという意思のもとに、アドレスや名前などの個人情報を登録してもらいます。下記のような手順が一般的。

- メルマガ配信を希望・承諾する

- アドレスや名前などを入力する

- 配信されるメルマガを受け取る

こうやって、事前にメルマガ配信の承諾を得ることを「オプトイン」とも言います。また、メルマガ登録用のページを「オプトインページ」と呼ぶこともあり。

このオプトインページを作っておくことで、ルールを守れるのはもちろん、メルマガへの登録率をアップさせることが可能です。このオプトインに関しては、後ほど詳しく説明していきます。

送信者情報・お問い合わせ先・解除方法を表示する

送信するメルマガには、下記についての明記が必要です。

- 送信者に関する情報

- お問い合わせ先

- メルマガの解除方法

メルマガ配信スタンド利用すれば、こういった項目の記載ミスや記載漏れを防ぐことができます。

送信者情報については、あらかじめ別ページを用意しておいて「リンクを貼っておく」方法でも問題ありません。

受信者の同意記録を保存する

以下のような、メルマガ配信に同意した記録、これを残しておく必要があります。

- メルマガ配信を承諾

- メルマガ配信に登録

こういった記録については、メルマガ配信スタンドを使えば自動的に保存されます。

では、ここまで紹介してきた「5つのルール」を守るために、具体的にどういった対策をすればいいのでしょうか?

法律やルールを守ってメルマガ配信できる「3つの対策」

ここまで解説してきた法律やルールを守りながら、メルマガで失敗しないために「3つの対策」をしておきましょう。

以下のような対策をしておけば、安心してメルマガを送れますし、効率よくメルマガで収益を得ていくことも可能です。

- メルマガ配信スタンドの利用

- オプトインページ(登録ページ)の作成

- 配信停止の簡素化(1クリック解除など)

それでは、この3つの対策について具体的に解説していきます。

メルマガ配信スタンドを利用する

ここまで解説してきたように、メルマガを始めるとなると、法律やルールなども含めて「気をつけておくべきこと」が山ほどあるんです。

もちろん、メルマガの登録者が増えてきたり、メルマガの配信数が増えてきたりすれば、それだけリスクも増加していきます。たとえば以下のような。

- 個人情報の漏洩

- 配信解除の処理忘れ

- セキュリティ(ウイルス感染など)etc

こういったことへの対策を自分でやろうとするのは、なかなか難しいことですし、とても非効率。しかもリスクが高い。

なので、安心して手軽にメルマガを始めたいなら「メルマガ配信スタンド」の利用は必須。もちろん、上記に挙げたことへの対策は万全で、配信者のリスクは限りなく減らせます。

これが1つ目の対策。また、メルマガ配信スタンドを使うメリットはたくさんあるんです。

- ステップメールが作れる

- 大量に一斉送信ができる

- メールの到達率が高くなる

- 日時や時間指定で配信できる

- メルマガ登録フォームが作れる

- カード決済システムを活用できる etc

メルマガ初心者でもリーズナブルに利用できる配信スタンドを、こちらの『メルマガ配信スタンドおすすめ7選+配信スタンドの選び方』で紹介しています、こちらも併せてご覧ください。

事前に承諾をもらう(オプトイン)

2つ目の対策は、メルマガを配信する前に「事前承諾」を得ておくこと。先ほど紹介したオプトインです。

当たり前ですが、小さい文字を使ったり、分かりにくい表記をしたり、読者を騙すような形で同意を得てはいけません。だから次のことは意識してください。

- メルマガ配信が行われると認識してもらう

- 配信について許可する意思表示をしてもらう

この2つのことが、事前承諾(オプトイン)には必要。ちなみに、わたしのメルマガでは以下のフォームを使って、メルマガ登録をしてもらっています。

こうやって「メルマガ登録専用ページ(オプトインページ)」を作っておくと、法律やルールも守れますし、メルマガ登録率もグンと高くなります。

ということで、メルマガをこれから始める人、登録者が増えない人は、ぜひオプトインページを作ってください。わたしはこのような「オプトインページ」を使っています。よければ参考にしてください。

配信停止(オプトアウト)の方法を明記する

配信するメルマガには「メルマガを解除する方法」も、メルマガ内にしっかり明記しておかなければなりません。配信解除できないメルマガはアウト。

この点についても、メルマガ配信スタンドを使っていれば「専用の解除フォームが自動挿入」されますし、登録の解除処理も自動でされるので、安心ですし便利です。

あとは「解除のしやすさ」にも気を遣いましょう。解除しにくいメルマガの末路は、以下のように。

- 解除するのにアドレス入力などを求められる

- 解除するのが面倒だと感じる(嫌悪感もあり)

- 面倒だから迷惑メールボックスに入れられる

- 他の人にもメルマガが届きにくくなる

このように、メルマガの解除に手間がかかる方法だと、かなりの確率で「迷惑メール」ボックスに入れられます。しかも、迷惑メールボックス行きにする人が増えると、他の人へのメルマガ到達率にも悪影響が出てしまうので要注意。

なので、メルマガの解除方法は「1クリック解除」をおすすめします(1クリックで解除できる)。これが3つ目の対策です。

また、メルマガで成果を出していく流れについて、こちらの『メルマガの始め方と運用方法』で手順ごとに解説しています。よければご覧ください。

メルマガに関連する法律(抜粋文)

では最後に、個人情報保護、特定電子メール、これらの法律の抜粋を、以下に載せておきます。

個人情報の保護に関する法律(抜粋)

第1条

この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

第2条第1項

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

第3条

個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきことに鑑み、その適正な取扱いが図られなければならない。

特定電子メールの適正化等に関する法律(抜粋)

第1条

この法律は、一時に多数の者に対してされる特定電子メールの送信等による電子メールの送受信上の支障を防止する必要性が生じていることにかんがみ、特定電子メールの送信の適正化のための措置等を定めることにより、電子メールの利用についての良好な環境の整備を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

第3条第1項

送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならない。

あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者(電子メールの送信を委託した者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)に対し通知した者。

第3条第2項

前項第一号の通知を受けた者は、総務省令・内閣府令で定めるところにより特定電子メールの送信をするように求めがあったこと又は送信をすることに同意があったことを証する記録を保存しなければならない。

第3条第3項

送信者は、第一項各号に掲げる者から総務省令・内閣府令で定めるところにより特定電子メールの送信をしないように求める旨(一定の事項に係る特定電子メールの送信をしないように求める場合にあっては、その旨)の通知を受けたとき(送信委託者がその通知を受けたときを含む。)は、その通知に示された意思に反して、特定電子メールの送信をしてはならない。ただし、電子メールの受信をする者の意思に基づき広告又は宣伝以外の行為を主たる目的として送信される電子メールにおいて広告又は宣伝が付随的に行われる場合その他のこれに類する場合として総務省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

こういった法律を守りながらメルマガ配信をするために、以下のような配信スタンドは欠かせません。法律を守って楽しくメルマガ運営していきましょう。

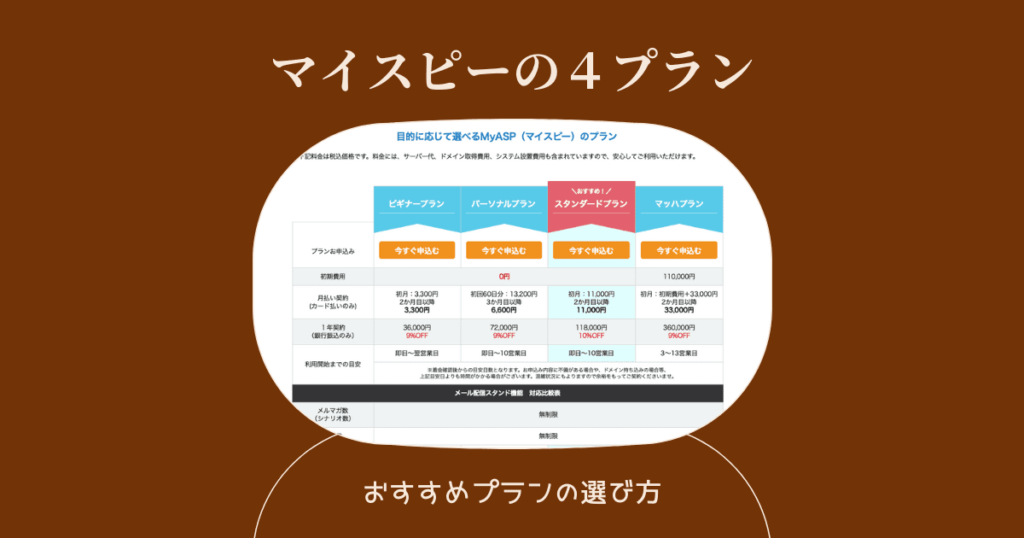

- 公式LINEも連携して使いたい|マイスピー(MyASP)

- 自社アフィリエイト・決済機能を使いたい|マイスピー(MyASP)、メール商人

- 月額料金をなるべく抑えたい|お名前.com メールマーケティング、める配くん、アクセスメール、アスメル

- 無料でお試しをしてみたい|メール商人、ブラストメール、アクセスメール、める配くん

| メール配信スタンド | 特徴 |

| マイスピー(MyASP) | ★イチオシ!多機能で使いやすく、クレジットカード決済機能、LINE連携機能もあり。お試しプランあり |

| メール商人 | おすすめ!30日の無料お試し期間あり(全機能の利用可)。全プランでメール配信は無制限。オンラインによる個別相談会あり |

| ブラストメール | おすすめ!7日間の無料お試し期間あり。12,000社以上が導入。高性能なメール機能を月額3,000円より利用できる |

| アクセスメール | 7日間のお試し期間あり。月額2,300円で5万通のメールが送れる。リスト登録数は全プランで無制限 |

| アスメル | 月額3,333円で、全ての機能が使いたい放題(無制限)。追加料金は一切なし |

| める配くん | 無料プランあり(配信上限500件)。お試し後に有料プランへの変更も可能。2,000以上の企業や公的機関で利用されている |

| お名前.com メールマーケティング | 月額896円から利用可能。初期費用は一切なし。全プランでメール配信は無制限。個人や企業など3,000件以上で導入 |

※タップして横スクロールで全部見れます